100 STARTUPS

INNOVACIÓN

25 DE SEPTIEMBRE 2025

Top 100 Startups

Las 100 startups más prometedoras de la década

¿Cuáles son las empresas emergentes chilenas surgidas en los últimos 10 años que hoy, bajo el ojo especializado, resultan más prometedoras?

Esa es la pregunta que da forma a esta publicación especial de Innovación de “El Mercurio”. Para responderla, se consultó a 100 expertos y referentes del ecosistema de innovación y emprendimiento, que accedieron a identificar y priorizar a las startups fundadas a partir de 2015 que, a su juicio, tienen mejores perspectivas de futuro. El resultado agregado de sus preferencias permitió confeccionar esta lista que aquí se despliega.

CONDUCE

Expertos

-

David Alvo

CEO y managing partner de Impacta VC

-

Bernardita Araya

Gerenta de CMPC Ventures

-

Francisco Astaburuaga

Presidente de AgroTech Chile

-

Claudio Barahona

General partner de Cómo Levantar Capital

-

Benjamín Barros

Director de Relaciones Institucionales y Emprendimiento de Santander

-

Catalina Boetsch

Cofundadora de CasaCo y Startup Patagonia

-

Jean Boudeguer

Exdirector ejecutivo de Start-Up Chile

-

Ana María Bravo

Gestora de Innovación de Isa Vías

-

Mauricio Brito

Director de Hub Providencia

-

Francine Brossard

Directora de la Fundación para la Innovación Agraria

-

Gerardo Zañartu

Gerente de Carozzi Ventures

-

Felipe Burgos

Director de Kaf Ventures

-

Felipe Camposano

Managing partner de Taram Capital

-

Marcelo Camus

General partner de Chile Ventures

-

Guillermo Carey

Presidente de ForoInnovación

-

Andrés Castillo

Gerente general de 3IE

-

Rodrigo Castro

Managing partner de Genesis Ventures

-

Dominique Chauveau

Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAB

-

Emma Chávez

Directora de Investigación de la UDLA

-

José Manuel Correa

Emprendedor e Inversionista

-

Patricio Cortés

CEO de MIC Business Consulting

-

Pelayo Covarrubias

Presidente de Fundación País Digital

-

José Tomás Daire

CF Inversiones y Partner en V0

-

Tesi del Sante

Socia fundadora de Drei Ventures

-

Tomas Denecken

Managing partner de 30N

-

Paula Enei

Managing partner de Platanus

-

María José Escobar

Presidenta de EIVA

-

Alan Farcas

CEO de Fundación Copec-UC

-

Varinka Farren

Directora ejecutiva de Hub Apta

-

Ignacio Fernández

Director general de ProChile

-

Pablo Fernández

General partner de Venturance

-

Iván Fierro

Gerente de Casa W y director de Startup Biobío

-

Rocio Fonseca

Ex-CEO de InnovaChile y Start-Up Chile de Corfo

-

Nicole Forttes

Gerenta de Emprendimiento de Mujeres Empresarias

-

Maxime Freyss

Fund manager de Südlich Capital.

-

Lorena Gallardo

CEO de Fundadoras

-

Alan García

Director ejecutivo de Sofofa Hub.

-

Sebastian González

Head of corporate venturing de Wayra.

-

Valentina González

Gerenta de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile.

-

Julián Herman

Managing director y partner de BCG

-

Emilio Hernández

Fundador de MadeinnLatam

-

Federico Iriberry

CEO y cofundador de Broota.

-

Pedro Iriberry

Consultor en innovación.

-

Allan Jarry

Managing partner de Dadneo Vulcano

-

Melissa Jeldes

Directora de Glocal Chile.

-

Iván Jorquera

Encargado de Innovación de Hub Vitacura

-

Cristián Lefevre

Presidente de EY Chile

-

Oscar Lería

Miembro del Comité de Inversiones de Sunna Ventures

-

Leonardo Ljubetic

Gerente de la División Desarrollo de Copec

-

Macarena López

Directora ejecutiva de Aster

-

Mónica López

Operations manager de The Ganesha Lab

-

Daniela Lorca

Fundadora de Babytuto

-

Francisco Lozano

Gerente de Innovación de Antofagasta Minerals

-

Cecilia Martínez

CVC principal de Bice Ventures

-

Andrés Meirovich

Managing partner de Genesis Ventures

-

Ignacio Merino

Director ejecutivo de Hubtec

-

Florencia Mesa

Directora ejecutiva de Climatech Chile

-

Beatriz Millán

Directora ejecutiva de IncubaUdeC

-

Camila Mohr

Gerenta general de Innspiral

-

Ramón Molina

Director ejecutivo del Centro de Innovación UC

-

Aline Mor

Directora de Nestlé R&D Latam

-

Ángel Morales

Director ejecutivo de UDD Ventures

-

Federico Morello

Socio de PwC Chile

-

Josefina Movillo

Directora ejecutiva de Fintechile

-

Roberto Musso

Presidente de Digevo

-

Alejandra Mustakis

CEO de CEmprendedor

-

María José Navajas

Directora de Corfo Magallanes

-

Cristián Olea

Managing partner de Manutara VC

-

Lucas Palacios

Rector de Inacap

-

Fernando Paredes

Gerente general de la Corporacion de Desarrollo Productivo de Los Ríos

-

Javier Pedrals

Principal de FEN Ventures

-

Andrés Pesce

Cofundador y CEO de Kayyak Ventures

-

Catalina Petric

Directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de DuocUC

-

Cristóbal Piñera

Managing partner de Tantauco Ventures

-

Javier Ramírez

Director ejecutivo de Know Hub

-

Danko Ravlic

Experto en innovación de la Universidad de La Serena

-

Carlos Rivera

Gestor de Innovación del CFT Estatal de Tarapacá

-

Francisco Rodríguez

Presidente de Ecosistema Araucanía

-

Ángeles Romo

Directora SQM Lithium Ventures

-

Tina Rosenfeld

Directora de empresas

-

Esteban Ruiz

Director ejecutivo de AlteChile

-

Anil Sadarangani

Director de Innovación de la U. de los Andes y emprendedor

-

Gabriela Salvador

Directora de Chile Converge y GSG Inversión de impacto

-

Cristián Schalper

Director de Emprendimiento de Fundación Luksic

-

Christoph Schiess

Presidente de IGneous

-

Carmen Schmidt

CVC Manager de Consorcio

-

Nicolás Shea

Presidente de Innovamérica

-

Bárbara Silva

CEO de Singularity Chile

-

Marcos Singer

Profesor del MBA UC

-

María Fernanda Soza

Directora ejecutiva de ChileMass

-

Gabi Taborga

Manager Commercial de startuplab.01

-

Gloria Tironi

Presidenta del directorio de G100.

-

Janet Torres

Directora ejecutiva de Embio

-

Julián Ugarte

Director y cofundador de Socialab, iF y Fiis

-

Nicolás Uranga

Director ejecutivo de EtM

-

Maria José Urrutia

Gerente general de Ketrawa Lab

-

Franklin Valdebenito

Experto en innovación de la Universidad de La Frontera

-

Iván Vera

Presidente de Innspiral

-

Conrad von Igel

Gerente de Innovación y Sostenibilidad de CChC

-

Clemente Yapur

Entrepreneur experience manager en Endeavor

David Alvo

CEO y managing partner de Impacta VC

Bernardita Araya

Gerenta de CMPC Ventures

Francisco Astaburuaga

Presidente de AgroTech Chile

Claudio Barahona

General partner de Cómo Levantar Capital

Benjamín Barros

Director de Relaciones Institucionales y Emprendimiento de Santander

Catalina Boetsch

Cofundadora de CasaCo y Startup Patagonia

Jean Boudeguer

Exdirector ejecutivo de Start-Up Chile

Ana María Bravo

Gestora de Innovación de Isa Vías

Mauricio Brito

Director de Hub Providencia

Francine Brossard

Directora de la Fundación para la Innovación Agraria

Gerardo Zañartu

Gerente de Carozzi Ventures

Felipe Burgos

Director de Kaf Ventures

Felipe Camposano

Managing partner de Taram Capital

Marcelo Camus

General partner de Chile Ventures

Guillermo Carey

Presidente de ForoInnovación

Andrés Castillo

Gerente general de 3IE

Rodrigo Castro

Managing partner de Genesis Ventures

Dominique Chauveau

Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAB

Emma Chávez

Directora de Investigación de la UDLA

José Manuel Correa

Emprendedor e Inversionista

Patricio Cortés

CEO de MIC Business Consulting

Pelayo Covarrubias

Presidente de Fundación País Digital

José Tomás Daire

CF Inversiones y Partner en V0

Tesi del Sante

Socia fundadora de Drei Ventures

Tomas Denecken

Managing partner de 30N

Paula Enei

Managing partner de Platanus

María José Escobar

Presidenta de EIVA

Alan Farcas

CEO de Fundación Copec-UC

Varinka Farren

Directora ejecutiva de Hub Apta

Ignacio Fernández

Director general de ProChile

Pablo Fernández

General partner de Venturance

Iván Fierro

Gerente de Casa W y director de Startup Biobío

Rocio Fonseca

Ex-CEO de InnovaChile y Start-Up Chile de Corfo

Nicole Forttes

Gerenta de Emprendimiento de Mujeres Empresarias

Maxime Freyss

Fund manager de Südlich Capital.

Lorena Gallardo

CEO de Fundadoras

Alan García

Director ejecutivo de Sofofa Hub.

Sebastian González

Head of corporate venturing de Wayra.

Valentina González

Gerenta de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile.

Julián Herman

Managing director y partner de BCG

Emilio Hernández

Fundador de MadeinnLatam

Federico Iriberry

CEO y cofundador de Broota.

Pedro Iriberry

Consultor en innovación.

Allan Jarry

Managing partner de Dadneo Vulcano

Melissa Jeldes

Directora de Glocal Chile.

Iván Jorquera

Encargado de Innovación de Hub Vitacura

Cristián Lefevre

Presidente de EY Chile

Oscar Lería

Miembro del Comité de Inversiones de Sunna Ventures

Leonardo Ljubetic

Gerente de la División Desarrollo de Copec

Macarena López

Directora ejecutiva de Aster

Mónica López

Operations manager de The Ganesha Lab

Daniela Lorca

Fundadora de Babytuto

Francisco Lozano

Gerente de Innovación de Antofagasta Minerals

Cecilia Martínez

CVC principal de Bice Ventures

Andrés Meirovich

Managing partner de Genesis Ventures

Ignacio Merino

Director ejecutivo de Hubtec

Florencia Mesa

Directora ejecutiva de Climatech Chile

Beatriz Millán

Directora ejecutiva de IncubaUdeC

Camila Mohr

Gerenta general de Innspiral

Ramón Molina

Director ejecutivo del Centro de Innovación UC

Aline Mor

Directora de Nestlé R&D Latam

Ángel Morales

Director ejecutivo de UDD Ventures

Federico Morello

Socio de PwC Chile

Josefina Movillo

Directora ejecutiva de Fintechile

Roberto Musso

Presidente de Digevo

Alejandra Mustakis

CEO de CEmprendedor

María José Navajas

Directora de Corfo Magallanes

Cristián Olea

Managing partner de Manutara VC

Lucas Palacios

Rector de Inacap

Fernando Paredes

Gerente general de la Corporacion de Desarrollo Productivo de Los Ríos

Javier Pedrals

Principal de FEN Ventures

Andrés Pesce

Cofundador y CEO de Kayyak Ventures

Catalina Petric

Directora de Investigación Aplicada, Innovación y Transferencia de DuocUC

Cristóbal Piñera

Managing partner de Tantauco Ventures

Javier Ramírez

Director ejecutivo de Know Hub

Danko Ravlic

Experto en innovación de la Universidad de La Serena

Carlos Rivera

Gestor de Innovación del CFT Estatal de Tarapacá

Francisco Rodríguez

Presidente de Ecosistema Araucanía

Ángeles Romo

Directora SQM Lithium Ventures

Tina Rosenfeld

Directora de empresas

Esteban Ruiz

Director ejecutivo de AlteChile

Anil Sadarangani

Director de Innovación de la U. de los Andes y emprendedor

Gabriela Salvador

Directora de Chile Converge y GSG Inversión de impacto

Cristián Schalper

Director de Emprendimiento de Fundación Luksic

Christoph Schiess

Presidente de IGneous

Carmen Schmidt

CVC Manager de Consorcio

Nicolás Shea

Presidente de Innovamérica

Bárbara Silva

CEO de Singularity Chile

Marcos Singer

Profesor del MBA UC

María Fernanda Soza

Directora ejecutiva de ChileMass

Gabi Taborga

Manager Commercial de startuplab.01

Gloria Tironi

Presidenta del directorio de G100.

Janet Torres

Directora ejecutiva de Embio

Julián Ugarte

Director y cofundador de Socialab, iF y Fiis

Nicolás Uranga

Director ejecutivo de EtM

Maria José Urrutia

Gerente general de Ketrawa Lab

Franklin Valdebenito

Experto en innovación de la Universidad de La Frontera

Iván Vera

Presidente de Innspiral

Conrad von Igel

Gerente de Innovación y Sostenibilidad de CChC

Clemente Yapur

Entrepreneur experience manager en Endeavor

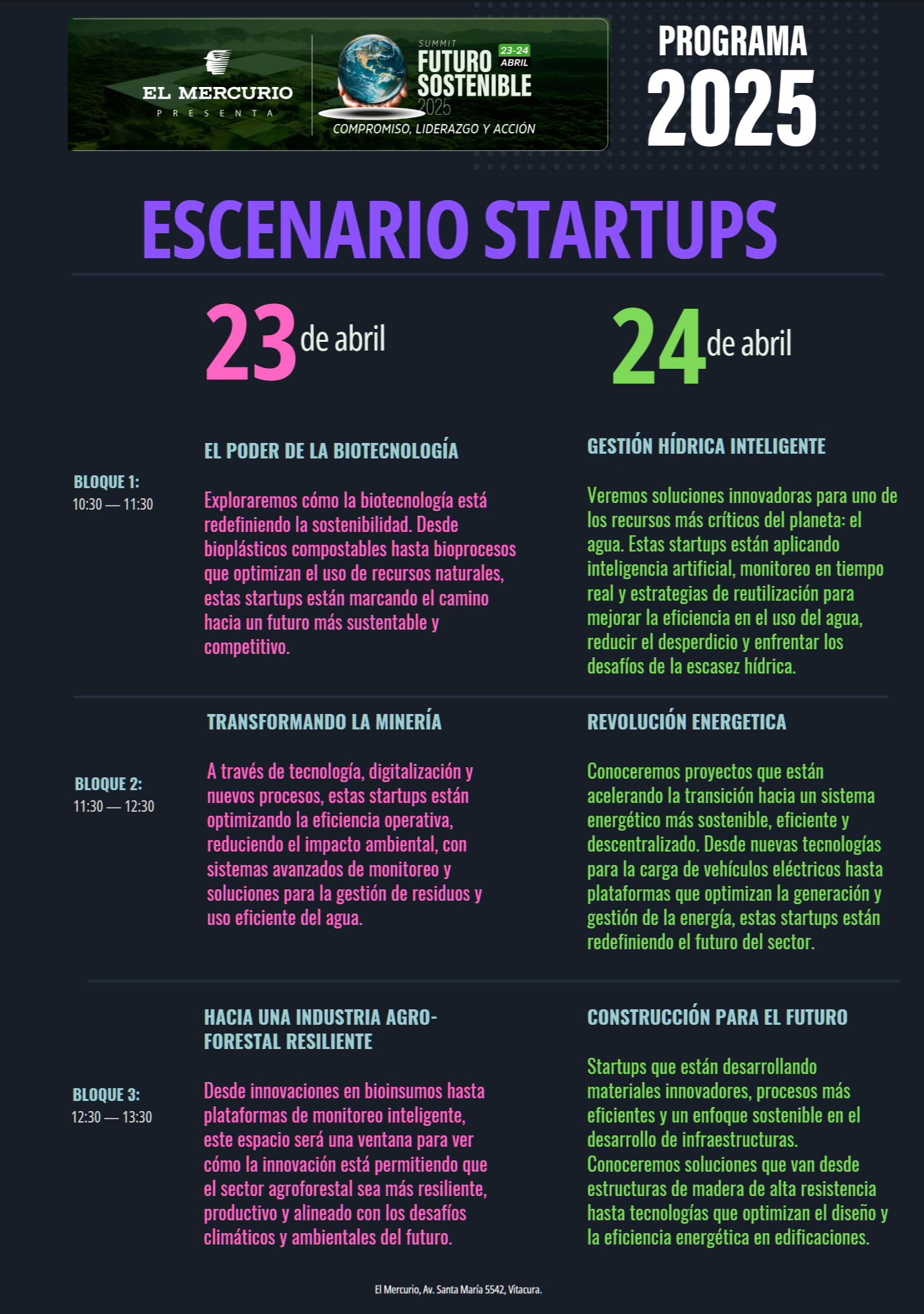

StarTUPs

Escenario dedicado exclusivamente a startups que están transformando el futuro de industrias estratégicas con soluciones de sostenibilidad. Liderado por el Cuerpo de Innovación de El Mercurio, este espacio destacará proyectos innovadores en sectores clave como minería, biotech, gestión hídrica, agroforestal, energía y construcción.

Con presentaciones inspiradoras y conversaciones dinámicas conoceremos de primera mano cómo estas startups están acelerando la transición hacia modelos de negocio más eficientes, circulares y sostenibles, aportando valor tanto a las empresas como a la sociedad.

INDUSTRIA BIOTECH

En este bloque exploraremos cómo la biotecnología está redefiniendo la sostenibilidad en diversas industrias. ChucaoTec, Rudanac, BioElements y Protera, nos mostrarán cómo están aplicando la ciencia y la innovación para desarrollar soluciones disruptivas en materiales, gestión de residuos, bioingeniería y eficiencia productiva.

Desde bioplásticos compostables hasta bioprocesos que optimizan el uso de recursos naturales, estas startups están marcando el camino hacia un futuro más sustentable y competitivo.

INDUSTRIA MINERA

Empresas de base tecnológica, como Domolif y Mineral Forecast, están agregando valor a la industria de la minería. A través de tecnología, digitalización y nuevos procesos, estas startups están optimizando la eficiencia operativa, reduciendo el impacto ambiental, con sistemas avanzados de monitoreo y soluciones para la gestión de residuos y uso eficiente del agua.

INDUSTRIA AGRO-FORESTAL

Este bloque tendrá empresas que están ayudando a la sostenibilidad de las industrias agrícola y forestal. Con la participación de Neocrop, Pewman Innovation, conoceremos proyectos que están usando tecnologías avanzadas, biotecnología y modelos regenerativos para optimizar el uso de los suelos, mejorar la eficiencia hídrica y reducir la huella ambiental de la producción.

Desde innovaciones en bioinsumos hasta plataformas de monitoreo inteligente, este espacio será una ventana para ver cómo la innovación está permitiendo que el sector agroforestal sea más resiliente, productivo y alineado con los desafíos climáticos y ambientales del futuro.

INDUSTRIA HÍDRICA

Veremos soluciones innovadoras para uno de los recursos más críticos del planeta: el agua. Con la participación de AIN Water, Nilus, AgroSpace y Kilimo, exploraremos tecnologías que optimizan la gestión hídrica en distintos sectores, desde la agricultura hasta la industria y las ciudades.

Estas startups están aplicando inteligencia artificial, monitoreo en tiempo real y estrategias de reutilización para mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir el desperdicio y enfrentar los desafíos de la escasez hídrica.

INDUSTRIA ENERGÉTICA

Conoceremos proyectos que están acelerando la transición hacia un sistema energético más sostenible, eficiente y descentralizado. Con la participación de DockCharged, Chex, Ruuf y EMMA Energy, exploraremos soluciones innovadoras en electromovilidad, almacenamiento energético, energías renovables y digitalización del consumo.

Desde nuevas tecnologías para la carga de vehículos eléctricos hasta plataformas que optimizan la generación y gestión de la energía, estas startups están redefiniendo el futuro del sector.

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Startups que están desarrollando materiales innovadores, procesos más eficientes y un enfoque sostenible en el desarrollo de infraestructuras. Con la participación de Strong by Form, Lissi e Ideatec, conoceremos soluciones que van desde estructuras de madera de alta resistencia hasta tecnologías que optimizan el diseño y la eficiencia energética en edificaciones.

Estas startups están redefiniendo la manera en que se construyen ciudades y espacios habitables, reduciendo la huella de carbono, minimizando el desperdicio y promoviendo el uso de materiales más sustentables.

STartUPs

-

Buk

-

Fintual

-

NotCo

-

Xepelin

-

Global66

Gestión de recursos humanos

1500

Buk

Jaime Arrieta, Santiago Lira, Teresita Morán, Felipe Sateler y Ricardo Sateler fundaron Buk en 2017. Y desde entonces muchas cosas han cambiado. Hoy, ese emprendimiento se codea con grandes empresas, opera en Chile, Perú, Colombia y México, compra otros emprendimiento, emplea a 1.500 personas y hoy ha sido elegido por los expertos consultados por Innovación de “El Mercurio” como la startup con mayor proyección de las surgidas en la década 2015-2025. Sin embargo, pese a su vertiginoso desarrollo, los cofundadores de la empresa de software de gestión de recursos humanos creen que la esencia inicial no ha variado.

“El negocio se construye sobre las cosas que no cambian. Y lo que no cabía es tener al cliente en el centro y todo lo que hacemos es por eso: el software tiene que ser confiable, ahorrar tiempo, anticiparse a los problemas; y debes entregar un buen servicio, dar buena atención y crear una excelente comunidad, son cosas que la gente siempre quiere tener”, explica Felipe Sateler.

Santiago Lira añade que la dinámica entre los fundadores tampoco es muy diferente: “Somos cómplices, siempre pensando en como mejorar, con ego bajo, disciplina. Nos juntamos los cinco todas las semanas, discutiendo, desbloqueando cuellos de botella; es una dinámica muy parecida a la del principio. Y tampoco cambia la sensación de que siempre hay mucho por hacer, por mejorar, por innovar… esa sensación de urgencia que está desde que éramos 10 personas”.

Cuando piensan en su historia, creen que el contexto ha sido un factor clave para el éxito de la empresa. A fines de la década pasada, en las organizaciones hubo un cambio que potenció a las gerencias de Personas. “Los departamentos de Personas han pasado de un rol operativo y administrativo a tener un rol estratégico en las organizaciones. Y ese cambio sucedió al mismo tiempo de que empezamos a trabajar en esto”, analiza Ricardo Sateler.

Ese cambio se suma, justamente, a la forma de trabajar de los fundadores, que Santiago Lira define como “ideas por sobre el ego; o sea, podemos discutir entre nosotros, pero siempre lo hacemos por el bien de la empresa, no para tener razón. Como fundadores estamos súper alineados con los objetivos”.

Y un momento en que ese estilo de gestión se puso a prueba, recuerda Lira, fue cuando Buk levantó capital en su serie A. “Fue un hito por que no fue un hito. En el sentido de que no cambió mucho la manera en que hacíamos las cosas. Claro, nos marcó, porque éramos muy under the radar, nadie nos conocía, y pasamos a ser más visibles y era un reto administrar esa visibilidad y esa plata. Pero nos obligó a administrar el éxito, manteniendo la rigurosidad, la cabeza abajo haciendo el trabajo. La forma en que manejamos eso nos marcó para el resto del crecimiento de Buk. Fue clave no habernos vuelto locos con el levantamiento de capital, muy relevante para mantener la cultura, el crecimiento orgánico, el trabajo bien hecho. Hay mucha empresa que se rompe cuando empieza a saltar a la fama y les entra mucha plata”, reflexiona.

Otro elemento es la capacidad de oír al cliente, enfatiza Teresita Morán. Así notaron que había necesidad de gestionar aspectos como el clima laboral y aspectos más intangibles que los tradicionales. “Teníamos que abarcar todo y eso nos diferenció rápidamente”, añade Felipe Sateler. También aprendieron así la importancia de la excelencia en el servicio: “Eso es muy importante. El cliente te evalúa como organización completa a través de cada persona que interactúa con él. Por eso le hemos dado tremendo peso al servicio”.

Esa claridad determinó decisiones tan importantes como la estrategia de internacionalización. Partieron con un sistema de resellers locales. “Pero nos dimos cuenta de para seguir el alto estándar de servicio, teníamos que estar nosotros”, añade Lira. Hoy cuentan con oficinas propias en Perú, Colombia y México.

Además, el contacto con clientes les ha permitido, afirman, aprender de ellos. “Las empresas grandes han llegado a serlo porque hacen las cosas bien. Y en este camino, hemos aprendido cómo ser empresa grande sin perder la agilidad. Al final, es falsa esa dicotomía entre empresa grande y startups, donde las grandes son los dinosaurios y las startups son las que innovan… No es así, se aprende mucho trabajando con ellas”, dice Lira.

Hacia el futuro, la empresa no trabaja en un gran anuncio como estrategia. Si lógica es la de tener varias líneas de trabajo en paralelo, que van a ir madurando en diferentes tiempos. “La estrategia siempre ha sido esa: plantar semillas e ir cosechando en diferentes tiempos, tanto en términos geográficos como de verticales del producto”, explica Morán.

En lo geográfico, la meta es consolidar su operación en México para preparar la entrada a Brasil. En las verticales de negocios, la idea es avanzar con desarrollos como Buk Finanzas y agregar nuevos proyectos, como beneficios y seguros. En paralelo, fomentar la comunidad (para lo cual son relevantes eventos como el reciente People Day) e ir mejorando y optimizando las funcionalidades actuales.

En esto, la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental. No solo para elevar la productividad del equipo (su herramienta interna Buk Copilot la ha elevado en 70%, según sus cálculos), sino sobre todo para mejorar su software. “Hoy tenemos 20 funcionalidades potenciadas con IA y se vienen 10 más. A futuro, vamos a ir a un mundo donde la inteligencia artificial tiene agencia propia, te va a decir que detectó una anomalía en la revisión de nómina y te sugerirá hacer cosas… o te dirá que en tu planificación de turnos hay una suboptimización de recursos, y te aconsejará que hacer. Estamos dedicándole gran parte a preparar eso”, afirma Lira.

Y concluye: “Estamos pensando hoy en cómo Buk puede mantener su crecimiento anual de entre 50% y 60 % por los próximos 10 años. Y para eso, necesitas ir abriendo nuevos motores y nuevos espacios de crecimiento todo el rato; si no, empiezas a saturar tus mercados”.

Servicios financieros

114

Fintual

“Quisimos estar en un lugar súper tradicional, pero darle nuestro toque”, dice Omar Larré, cofundador y CIO de Fintual, mientras recorre las oficinas de la compañía en Providencia. Lo más probable es que se refiera al edificio que es su sede, el señorial palacio Droguett, una obra del arquitecto Sergio Larraín García-Moreno que data de 1931 y que fuera, años atrás, el sitio en que tomó forma Start-Up Chile.

Pero también, de alguna forma, puede estar hablando de la industria financiera, que Fintual desafía desde su fundación en el año 2017. En estos ocho años, se han convertido en un actor que da que hablar en el mercado, porque ha forjado un estilo que mezcla agilidad, ingenio y, por cierto, alta rentabilidad con una dosis no menor de provocación.

¿Qué quiere provocar Fintual?

“Nuestros clientes no quieren que provoquemos a nadie, quieren construir patrimonio y poder invertir de manera simple. Antes de que existiera Fintual, la única forma de invertir en un ETF era yendo a un banco a firmar un papel por un mínimo de US$ 100 mil. Antes que existiéramos, no había una app en la que uno pudiera hacer todo online desde cero”, explica Pedro Pineda, CEO y cofundador junto a Larré, Andrés Marinkovic y Agustín Feuerhake. Pero su reflexión va más allá: “El hecho de existir puede ser una provocación en sí. Hemos movido el escenario por el solo hecho de existir”.

Es posible. De hecho, Larré comenta que desde un comienzo han intentado posicionarse como un actor con un perfil distinto a las demás administradoras generales de fondos (AGF). “En Chile, los bancos comerciales dominan también las inversiones. En EE.UU. y Europa no es así. Las inversiones están en manos de empresas especializadas en inversión, que son cada vez más tecnológicas. O sea, hay algo que en Chile todavía no cambia, culturalmente. Y nosotros queremos ser esa empresa de tecnología e inversiones que ofrece esa parte de los servicios financieros, y que los bancos comerciales ofrezcan sus tarjetas y créditos. Jugar con esa tensión da un montón de oportunidades”, postula.

Por lo mismo, una prioridad de Fintual ha sido estar adelante en tecnología. Pineda, obsesivo como se reconoce, le puso números a esa prioridad: “Tomé las horas hombre de ingenieros que hemos dedicadas al código, y la equiparé con alguien que construye un edificio… y es el equivalente a levantar un edificio de 30 pisos. Eso es lo que hemos invertido y construido en tecnología”.

Y esa tecnología tiene un foco: facilitarle la vida a quienes invierten sus ahorros a través de Fintual. El equipo tiene particular orgullo por un gráfico “muy bonito y sencillo” que muestra cómo las inversiones van ganando rentabilidad. Una idea de Florencia Barrios, country manager para Chile de la firma.

“Suele ser muy poco claro cómo se transmite la información de cómo está tu portafolio de inversiones. Si ves un gráfico que solo sube, no sabes si es por rentabilidad o por lo que aportaste mes a mes. Nadie en la industria lo te mostraba de forma clara cuál es tu rentabilidad, lo que es algo súper básico”, explica la ejecutiva.

“Suena simple, pero es muy difícil de hacer. La industria no lo tiene porque no cuenta con la capacidad técnica de hacerlo. De hecho, algunos nos han dicho que les ofrezcamos el sistema y la verdad es que lo construimos para nosotros y lo usamos como ventaja competitiva. Es una capacidad que habla del desarrollo de infraestructura que hemos hecho por detrás: para eso tenemos tantos ingenieros, para hacer estas cosas simples”, refuerza Pineda.

En esa línea, reconoce que el momento más difícil fue cuando irrumpió con fuerza, a fines de 2022, la inteligencia artificial generativa. “Ahí dije: ‘¡Carajo!’. Me asusté, me dio paranoia, sentí que había un riesgo. No por parte de los bancos… un banco no nos va a ganar, y si me gana un banco, no merezco ser emprendedor. Pero el que sí me puede ganar es un grupito de 5 o 10 ingenieros con IA. Así que armé un equipo de ingenieros y les dije que construyeran con IA pensando en comerse Fintual desde dentro. Entonces, el producto ya incorpora IA gracias a esa decisión paranoica. No digo que estoy tranquilo, pero fue una buena decisión, la tomamos a tiempo… hoy la IA está metida en temas que van desde la rentabilidad de los fondos hasta en cómo les respondemos a los 180 mil clientes”, relata.

Fintual tiene ambición. Dicen que la tienen desde el principio, cuando fueron la primera startup chilena en ser aceptada en la aceleradora californiana Y Combinator. Y eso solo ha crecido de la mano de sus inversionistas, tras las sucesivas rondas que en 2021 los vincularon a las locales Chile Ventures y Fen Ventures, y a los fondos internacionales Sequoia, Kaszek, Hi Ventures.

Hoy, la gran ambición de Fintual es jugar en la misma cancha que las grandes AGF del mercado. Una voluntad que demostraron desafiando al principal actor del mercado a un partido de fútbol en el Estadio Nacional (aunque los desafiados no se presentaron). En el negocio, eso se traduce en seguir penetrando los dos mercados en que están presentes, Chile y México, en los que aún ven mucho espacio para crecer.

Y una opción que están trabajando seriamente es la de entrar al mercado de las AFP. “Hicimos una encuesta hace poco y les preguntamos a nuestros usuarios: ‘Si Fintual fuera una AFP, ¿te cambiarías?’. Y el 90% nos dijo que sí, que se cambiaría a la AFP Fintual. Eso dice mucho de lo que hemos hecho”, cuenta Barrios.

¿Cuán inminente es ese paso? Pineda dice que siempre ha estado en el horizonte, pero que “la contingencia ha hecho que tengamos que estudiarlo ahora… y llevamos varios meses estudiándolo. Estamos viendo si dan los números, si da el foco. Porque una cosa que nos pasa es que podemos hacer cualquier cosa… la decisión es cuál hacemos. Probablemente, en 10 años más tendremos todos los servicios financieros, pero hay que ver en qué orden damos los pasos. De todos modos, es un poco inevitable que Fintual va a ser una compañía inmensa”.

Alimentación

390

NotCo

Desde la calle, pasa inadvertida. Pero basta dar un par de pasos para notar la identidad de NotCo en su cuartel central de avenida Quilín. En sus instalaciones, se aprecian las dos almas de la compañía: por una parte, la imagen. Por las paredes hay mensajes de sus campañas, imágenes y collages que encarnan ese sello disruptivo que la marca transmite en su publicidad, sus redes sociales y sus envases.

Por otra, la ciencia. Si bien desde un principio la firma se ha hecho conocida por “Giuseppe”, su inteligencia artificial que propone recetas para formular alimentos plant based, eso es solo una parte de la ecuación. También es necesario saber si lo que propone Giuseppe es posible de hacer, es factible de producir a escala industrial, si le va a gustar al público, si existe demanda por ese producto y cómo hay que presentarlo.

Para cada una de esas preguntas, NotCo tiene un laboratorio. Sus investigadores trabajan en una cocina, armando las recetas; en un laboratorio de vanguardia en que prueban las fórmulas, sus propiedades y su estabilidad, y también en un sector dedicado a entender al consumidor, qué les gusta, qué no y así afinar las recetas. Y, claro, todas las conclusiones retroalimentan a la inteligencia artificial (IA), para que vaya mejorando.

“NotCo nace con el propósito de usar la IA para revolucionar la industria del consumo masivo, que afecta directamente cuánto y qué tan bien vivimos. Y la industria de alimentos gasta menos del 1% del total de venta en investigación y desarrollo (I+D). Eso es una barbaridad… la industria farmacéutica invierte del 15 al 20% y hace cosas que te vuelan la cabeza. Así que desde el inicio decidimos hacerle caso a la ciencia, pero también tenemos otra fuerza, otro driving force clave, que es el consumidor”, explica Matías Muchnick, cofundador y CEO.

NotCo se hizo conocida para el público por productos como NotMayo, NotMilk, NotBurger, NotIceCream, Not Chicken, Not Nuggets y, recientemente, NotSquares. Esas líneas le abrieron las puertas de los supermercados en países de todo el continente. Pero hoy, el modelo de ser una empresa de consumo masivo está siendo desplazado como modelo de negocio y el propósito es posicionarse como una empresa tecnológica.

“El consumo masivo fue nuestro garage, donde hicimos todas las locuras, probamos un montón de productos y conocimos muchas particularidades de los gustos del consumidor. Y cómo ha ido cambiando. Antes, la sustentabilidad era primordial para la compra, hoy cambió por funcionalidad y value for money. Eso nos permite ir a las empresas de consumo masivo y decirles: ‘Conozco tus problemas porque soy una compañía de consumo masivo”, dice el CEO.

El giro venía incubándose hace tiempo, pero en el último año se consolidó por dos motivos. Uno, interno: la exigencia de rentabilidad, que también explicó los ajustes que vivió la empresa a fines de 2024. “El inversionista de NotCo está viendo el resultado de lo que invirtió, porque invirtió en una compañía tecnológica, que es una empresa de 75% de margen bruto, y no en una de consumo masivo, que es de 40%”, detalla.

El segundo factor fue el mercado. La pandemia trastocó las cadenas de suministros, luego, la volatilidad de precios de commodities se convirtió en norma. Y ahora, el plan MAHA (Make America Healthy Again) en Estados Unidos está obligando a las empresas a eliminar ingredientes como colorantes artificiales. “Las empresas les llevaron estos problemas a sus áreas de I+D y estas no fueron capaces. Ahí entra NotCo, e hizo sentido nuestra inversión. Hemos invertido US$ 425 millones en IA, y estamos a 10 años de ventaja del resto que nos sigue. Hoy estamos haciendo proyectos con 18 de las top 25 compañías de consumo masivo del mundo”.

Muchnick explica que “las compañías nos tiraron los problemas más complejos y nosotros se los resolvíamos en unos meses. No solo hacemos la versión ‘Not’ de un producto, sino cómo reducir 50% el cacao de un producto, manteniendo los márgenes. O cómo generar una nueva marca en su portafolio. O sea, una plataforma de innovación conectada con social listening”.

El CEO es enfático: “Estamos donde queríamos estar hace 10 años. NotCo puede ser el OpenAI de toda la industria de consumo masivo. Partimos con alimentos, pero estamos cerrando deals con compañías de personal care. Podemos ser la plataforma inteligente que eleve a toda la industria”.

Financiamiento a empresas

550

Xepelin

El nombre nació de una mezcla que puede parecer inesperada, pero que hace sentido: una carpeta del proyecto llamada “X” (apuntando a multiplicación) en el computador de Sebastián Kreis y un asado con música de Led Zeppelin de fondo terminaron por bautizar a Xepelin, la fintech chilena que ya tiene más de 65 mil clientes, cuenta con más de 500 empleados y ha levantado cerca de US$ 147 millones. Y si bien es conocida por su modelo de factoring, hoy ambiciona ser un banco.

“Xepelin es la fintech B2B más grande de Latinoamérica y lo que queremos ser es un banco moderno para empresas donde resolvamos sus principales dolores para crecer y manejar mejor su dinero”, sintetiza Sebastián Kreis, CEO y cofundador de la compañía que creó en 2019 junto a Nicolás de Camino, pero que rápidamente lo llevó a México, país donde reside y desde donde relata el camino recorrido. “Mirando para atrás, es impresionante lo que hemos construido en términos de tamaño, en términos de la empresa de tecnología lo potente que somos, pero, por otro lado, mirando hacia adelante, es lo grande que es el mercado de Latinoamérica”, relata, destacando las oportunidades que todavía quedan.

¿Cuál sería la “salsa secreta” para este éxito? A juicio de Kreis, tiene que ver con tres cosas. En primer lugar, tener al mejor equipo para resolver el problema. La segunda es realmente ser una compañía de tecnología y, la tercera, redefinir la forma en cómo van a funcionar los servicios financieros para empresas de una manera mucho más fácil y más intuitiva. Al mismo tiempo, esa es una de sus principales motivaciones: “El impacto en la economía es mucho mayor cuando tú ayudas a una empresa, que a una persona, pero también es más complejo porque necesitas más cosas para moverle la aguja o ayudarla realmente…ese impacto a mí al menos me mueve mucho”.

Una de las cosas que lo entusiasman también, es como están usando inteligencia artificial en toda la compañía. “Estamos lanzando cada dos semanas cosas nuevas de cómo operamos de manera más eficiente, cómo tenemos una experiencia personalizada para cada cliente. Eso es algo muy —como dicen los mexicanos— muy padre, muy entretenido”, destaca Kreis. También están lanzando varios productos, no solamente para darle financiamiento a las empresas, sino que para ayudarle en su gestión y manejar mejor su dinero.

Hay startups chilenas que les ha costado generar tracción en México. A juicio de Kreis, la clave del éxito para este mercado ha sido, en una palabra, la dedicación. “Yo me vine acá 100% convencido de que íbamos a ganar este mercado. La cantidad de personas que me dijeron, ‘no, no va a funcionar porque México es distinto, la regulación no existe’, es infinita. Es mucha gente. Pero, al final, cuando tienes convicción de que realmente puedes resolver un problema y te dedicas a eso, se puede”, sostiene el emprendedor. “Obviamente hay problemas más fáciles, más difíciles. Este es un problema relativamente difícil, pero con tecnología y un buen equipo lo hicimos. Y la siguiente fase es lo mismo”.

Su sueño con Xepelin son dos cosas. Por una parte, llegar a más de un millón de empresas y realmente cambiarle la vida a esas compañías para que puedan crecer y hacer lo que saben hacer. Y el segundo es “seguir formando el mejor equipo fintech de la región” y que idealmente después muchos de esos formen sus compañías y puedan seguir aportando. “Creo que esas dos cosas son algo que me motiva y me da mucha energía todos los días”, asegura el ingeniero civil.

Transacciones internacionales

350

Global66

En un mundo cada vez más interconectado, donde freelancers, emprendedores y empresas dependen de servicios globales, la industria financiera tradicional se ha quedado atrás. “La industria financiera llevaba más de 50 años sin una disrupción. Estaba diseñada para un mundo local, pero hoy las personas y las empresas son globales, y el sistema no se había adaptado”, comenta Tomás Bercovich, CEO y cofundador de Global66.

La plataforma ofrece a cada usuario una cuenta global que habilita transferencias y pagos internacionales en más de 180 destinos. Desde un mismo perfil es posible tener números de cuenta en Estados Unidos y Europa, mover dinero en nueve monedas distintas —desde dólares y euros hasta pesos mexicanos o reales— y pagar con una tarjeta Mastercard que descuenta automáticamente de la divisa adecuada. “Lo que antes significaba días de espera y altas comisiones, hoy lo resolvemos en minutos”, afirma Bercovich. Actualmente, el 70% de las transferencias realizadas por la fintech se concretan en menos de cinco minutos.

Su alcance no se limita a individuos. En el segmento empresarial, Global66 ha incorporado funcionalidades clave, como cuentas multiusuario que permiten a equipos de distintas áreas gestionar transacciones con roles diferenciados. Además, la compañía integró su sistema a redes locales como PIX en Brasil, habilitando pagos directos mediante QR. “Nuestra cuenta empresa viene creciendo rapidísimo. En mayo ya habíamos transaccionado más volumen que en todo el año pasado”, señala Bercovich.

El crecimiento habla por sí solo: más de 400 mil clientes activos, más de 10.000 empresas registradas y un volumen total transaccionado que supera los 5.000 millones de dólares, de los cuales mil millones se movieron en solo los últimos tres meses. El área B2B ha sido particularmente dinámica, con un alza superior al 250% respecto al año anterior.

Pero quizás lo más significativo no está en los números, sino en el impacto en la industria. Antes de la irrupción de Global66, los envíos de dinero en Latinoamérica costaban en promedio un 8% del monto transferido. Hoy, la fintech cobra en torno al 1,7%. “No solo les ahorramos dinero a nuestros clientes, sino que también hemos forzado a los incumbentes a bajar sus precios”, comenta Bercovich.

La empresa ya opera en seis países y proyecta expandirse a cuatro o cinco más en el corto plazo. En paralelo, tramita una licencia de dinero electrónico en Europa, que le permitirá captar directamente clientes y empresas en el continente, con un foco especial en compañías europeas con vínculos comerciales en Latinoamérica.

-

Neocrop

-

Pewman Innovation

-

Andes

-

Liva Company

-

Spora

-

Bifidice

-

Rubisco

-

ByBug

-

Done Properly

-

Ecogen

-

Yaku

Mejora genética de cultivos

11

Neocrop

Neocrop, empresa de biotecnología agrícola con base en Valdivia (Región de Los Ríos), moderniza y acelera el mejoramiento genético de cultivos con investigación de vanguardia para crear “súper cultivos” más nutritivos, resilientes al cambio climático y amigables con el medioambiente.

La empresa desarrolló la plataforma Neotrait Engine, que combina un software propietario de selección de genes candidatos, estrategias propietarias de edición genética y crecimiento acelerado de las plantas; esta sinergia le permite acelerar a tiempo récord el desarrollo de cultivos adaptados a los retos agronómicos y climáticos. Además, su enfoque aspira a mejorar el valor nutricional de los alimentos. “Nos mueve el sueño de transformar la agricultura a nivel global”, afirman.

La idea surgió al inicio de la pandemia, cuando confluyeron tres visiones complementarias: la de Francisca Castillo, con profundo conocimiento científico y un postdoctorado aplicando las nuevas técnicas de mejoramiento genético en trigo; la de su hermano Sebastián, especialista en informática e inteligencia artificial, y la de Daniel Norero, con experiencia regulatoria y comunicacional en la industria biotecnológica.

Actualmente, Neocrop Technologies se encuentra en una etapa de escalamiento y crecimiento estratégico, y están levantando una ronda de financiamiento semilla por US$ 2,5 millones para escalar y abrir nuevos mercados. De hecho, en septiembre consiguieron el compromiso de un fondo de biotecnología, que aprobó liderar su ronda.

Sin embargo, ese es también uno de sus principales desafíos: conseguir capital. Otros de sus retos son el escalamiento en Brasil y Norteamérica y alcanzar el punto de equilibrio con sus servicios secundarios, para darle más sostenibilidad financiera a su modelo.

Uno de sus principales hitos recientes fue que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) emitió una resolución en julio que determina que su trigo alto en fibra, editado genéticamente con la herramienta CRISPR, queda fuera de la normativa para transgénicos. Eso los habilita a avanzar a ensayos de campo y validación comercial bajo el marco de cultivos convencionales, un paso clave para llevar la innovación al mercado.

Tecnología agrícola

9

Pewman Innovation

Pewman Innovation desarrolla productos para la agricultura a partir de microorganismos de ambientes extremos (“extremófilos” de la Antártica y el desierto de Atacama) y nanotecnología. Fundada por los científicos José Miguel Pérez-Donoso, Denisse Bravo y el ingeniero en biotecnología Enzo Galliani, sus productos protegen los cultivos de los efectos del cambio climático.

Así, a partir de micrrorganismos del desierto desarrollaron productos que permiten a los cultivos sobrevivir al estrés hídrico. Y con extremófilos antárticos generaron una mezcla que permite que las plantaciones eleven su resistencia a las heladas.

Se acaban de cambiar a un laboratorio nuevo en Lampa buscando más espacio y, en el último tiempo, ampliaron la cartera de cultivos a los que podían servir y proteger “Antes vendíamos nuestros productos, por ejemplo, a la paltas y la cerezos, ahora ya hemos ampliado, porque hemos hecho validación en otros productos que nos van a permitir nuestra internacionalización, como el maíz, como el trigo, que son productos que están en todo el mundo”, dice José Miguel Pérez-Donoso, CEO de Pewman Innovation. Tienen ventas en Perú y operaciones en Perú y Francia.

Llevar ciencia desde Chile hacia el mundo es la misión que mueve a esta empresa que fue ganadora del Premio “El Mercurio” a la Startup del Año 2024, que es finalista de los premios Avonni y que todavía no ha levantado capital aún. “No hemos querido, no lo hemos necesitado todavía”, aclara el emprendedor. Sí han pasado por varios programas de Corfo. “Básicamente ese ha sido nuestro financiamiento además de las ventas que afortunadamente empezamos a recibir rápido”, dice el CEO.

Captura de carbono

52

Andes

Andes es una empresa de biotecnología que utiliza microorganismos benéficos en agricultura para remover dióxido de carbono de la atmósfera. Trabajan con microorganismos naturales y lo que hacen es que ese producto líquido que tiene la bacteria (que tiene la capacidad de convertir emisiones de la atmósfera en minerales) se lo entregan a los agricultores, que son sus socios. Y no le cobran a los agricultores, de hecho les pagan por aplicar los microorganismos en sus tierras. Su negocio es que, al final de la temporada, se generan capturas de carbón, lo cual se transforman en créditos de carbono que pueden vender, y esos créditos de carbono son de propiedad de Andes.

Fundada por Gonzalo Fuenzalida y Tania Timmerman, la empresa está basada en California, en Estados Unidos y están enfocados en ese país por el momento, pero viendo expansión a Asia y a Sudamérica. “Básicamente nuestra tecnología combate el cambio climático. Estamos removiendo gases de efecto invernadero de la atmósfera para prevenir una catástrofe climática”, resume Fuenzalida.

“Cerramos contratos grandes el año en el último año, contratos de varios decenas de millones de dólares y pero lo que es más bonito, es que después de tantos años de investigación y desarrollo, durante el último año empezamos a publicar. Cuando tú avanzas en la ciencia, eso termina generalmente en una publicación científica, y durante el último año publicamos nuestras dos primeras publicaciones científicas y vienen varias más durante los próximos meses”, comenta Fuenzalida. “De alguna manera la razón por la cual nosotros partimos de esta empresa es porque queríamos generar un impacto positivo en el medio ambiente y en las personas. Y cuando tú construyes y avanzas en la ciencia y lo haces público, básicamente estás contribuyendo al avance de una mejor sociedad, y eso es algo que a Tania y a mí, nos llena de alegría”, asegura el ingeniero comercial de formación. Han levantado casi US$ 40 millones y tienen más de 50 empleados.

Probióticos

23

Liva Company

Liva Company es una biotecnológica pionera en la producción nacional de probióticos, que a través del estudio de microbiotas con inteligencia artificial, hoy formula y produce probióticos para mejorar la salud y bienestar de personas y animales, comercializando sus probióticos tanto para el sector industrial de alimentación, como para sus marca propias de suplementos NUP! y NUP!Pets.

Fue fundada por Catalina Garrido, Natalia Garrido y Melissa Alegría. Algo inusual de esta compañía, ganadora de la Mención Foodtech 2024 en el marco del Premio a la “Startup del Año”, es que no tienen gerencia general: trabajan las tres directoras coordinadas y cada una dirige su equipo de trabajo. Catalina (ingeniera en biotecnología) es la directora técnica, Natalia (ingeniera en administración y máster en innovación y emprendimiento) es la directora comercial y Melissa (ingeniera en bioinformática y doctora en ciencias mención Biofísica y Biología Computacional) es la directora de IA.

Sus mayores hitos del último año son lanzar 10 SKU (artículos) entre marca NUP y NUP!pets, concretaron la primera exportación a Bolivia, alcanzaron US$ 2 millones en ventas, codesarrollaron productos con corporaciones y lanzaron microcápsulas termorresistentes. Trabajan con Farmacias Knop, Salcobrand y Droguería Ñuñoa, por mencionar algunos, y tienen pilotos con cuatro empresas referentes en productos de pollos, alimentos lácteos, snacks para niños y alimentos para mascotas.

“El sueño de Liva es recuperar el lugar de los microorganismos en la salud humana y animal, convirtiéndose en el mayor referente y productor latinoamericano de probióticos aplicados a la salud intestinal y bienestar”, dice la directora técnica, Catalina Garrido.

Biomateriales

40

Spora

Investigando sobre los hongos en 2017, los fundadores de Spora se dieron cuenta de que era un organismo extremadamente avanzado y que sus capacidades se extendían de forma transversal en múltiples industrias. Su primer foco fue el desarrollo de textiles conocidos como “Mycelium Fabrics” y hoy día cuentan con un portafolio de negocios con productos en el mercado.

Para su CEO, Hernán Rebolledo, Spora es una marca y plataforma deeptech, que apalanca la preservación de la biodiversidad fúngica (hongos) para solucionar problemas industriales globales con impacto positivo para la sociedad y ecosistemas.

Hace tan solo unos días (18 de septiembre), lanzaron la primera colección de fibras textiles de micelio “Mycelium Fabrics – Wild Collection”, uno de sus principales hitos en el último tiempo. “Busca entregar un nuevo lenguaje estético que admira la elegancia de la naturaleza y sus tonalidades orgánicas, siendo todas la piezas únicas e irrepetibles”, destaca el publicista.

Fundada por Rebolledo y el ingeniero agrónomo José Miguel Figueroa, cuentan con dos puntos de venta en Londres, donde su oferta va desde arte, murales, hasta muebles y en los próximos meses seguirán ampliando su presencia. Para ello, su principal desafío es continuar la consolidación de la marca Spora a nivel global, a través de productos de alto valor en las vitrinas más prestigiosas del mundo.

Probióticos

8

Bifidice

Bifidice desarrolla helados probióticos para cambiar la microbiota de las personas. La empresa fue fundada por Anastasia Gutkevich en Chile en 2016, pero su historia se remonta a décadas atrás en Siberia por investigaciones de sus padres, quienes ahondaron en los roles de la microbiota, las bacterias y cómo influyen en el cuerpo. Así nació el estudio de las Bifidobacterias Bifidum, un probiótico esencial para la salud digestiva e inmunológica. “Nosotros salvamos familias de alergias y enfermedades crónicas combinando dos mundos opuestos: mundo de la microbiota y mundo de los helados”, dice la emprendedora.

Este año, su principal hito fue haber llegado a Jumbo y siguen en conversaciones con el retail para cruzar las fronteras y posicionar la marca como helados de manera internacional. La empresa actualmente tiene su laboratorio en Ñuñoa y vende los helados con probióticos en formato paletas, pouches y bifidrops (esferas).

Sobre los beneficios, dice que tienen tres puntos clave: primero, la cepa probiótica es muy poderosa; segundo, que lograron estabilizarla dentro del producto para que se quede con alto potencial de vivir y activarse, y tercero, que este “vehículo rico”, es muy obligatorio para su cepa porque puede sobrevivir solamente en estas condiciones congeladas. “Entonces con eso podemos asegurar frecuencia de consumo que es muy importante como hábito”, señala.

Insumos para la cosmética

12

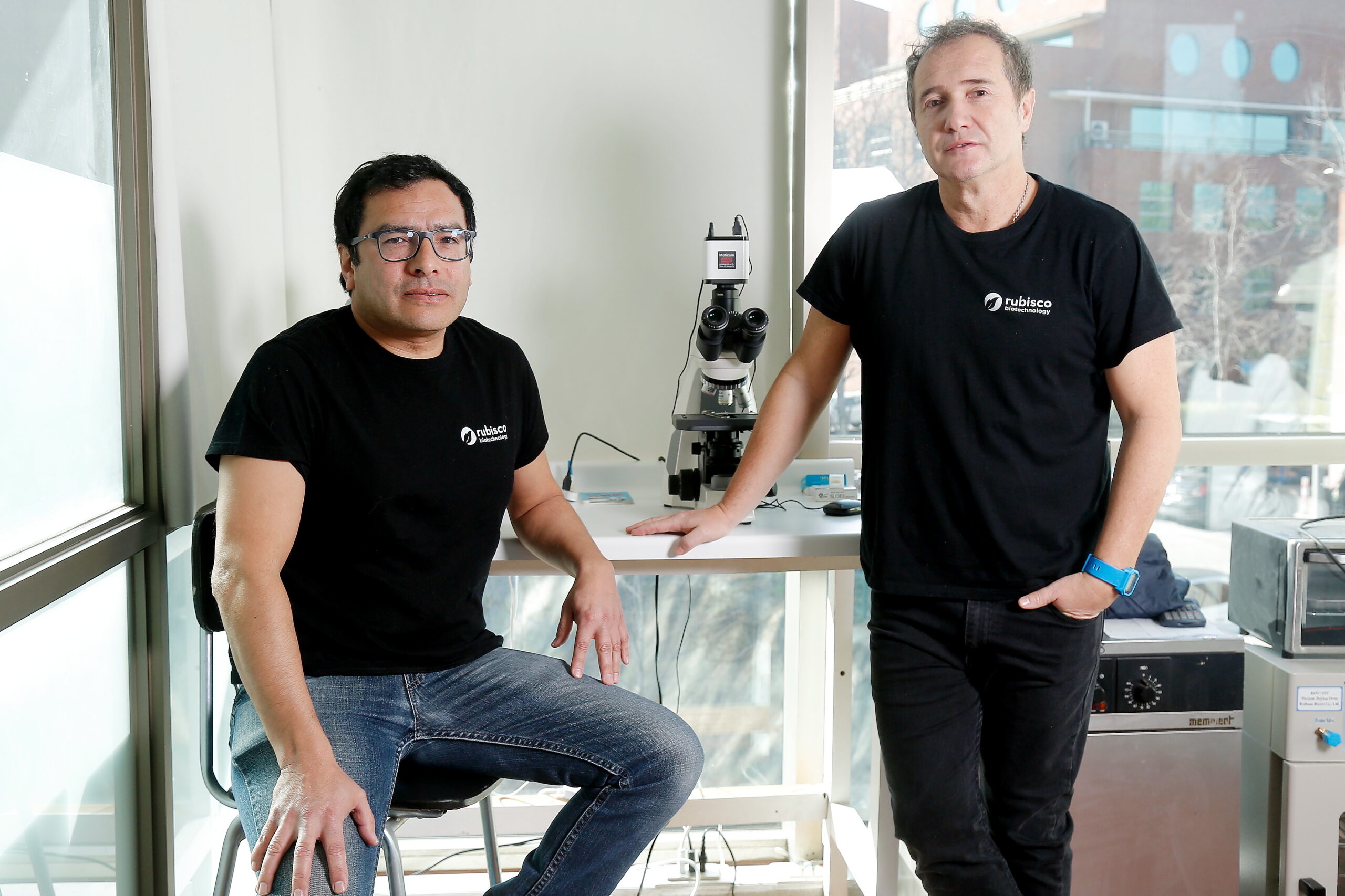

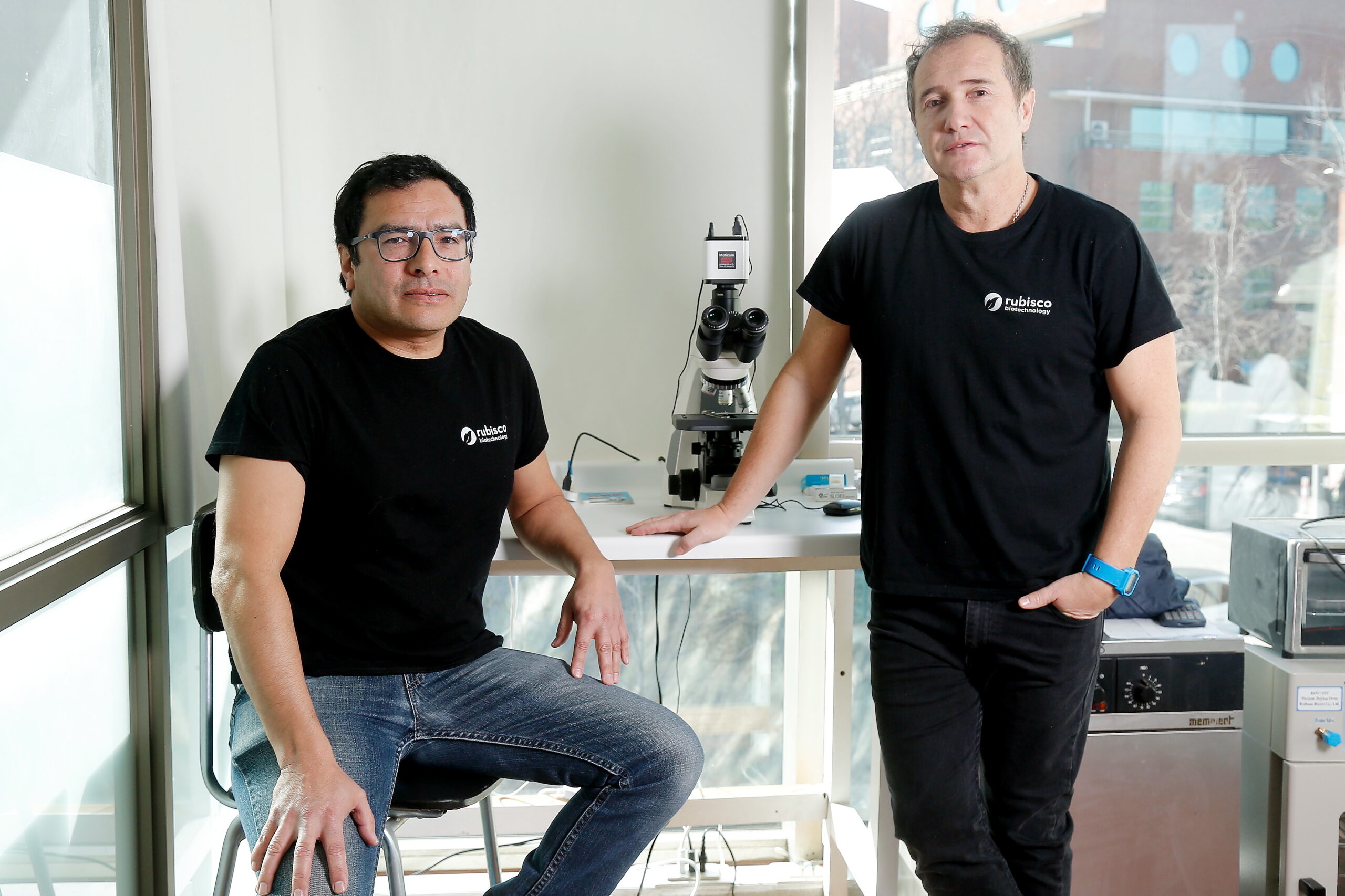

Rubisco

Rubisco inició actividades en 2014, pero en 2020 se fundó como Rubisco Biotchnology SPA, una empresa que desarrolla ingredientes activos a partir de cultivos celulares vegetales para la industria cosmética. La idea surge del sueño de dos founders estudiando en Estados Unidos al decidir convertir la ciencia en impacto real en el mercado. Ya están en mercados internacionales y buscan abrir camino para que las compañías más relevantes de la cosmética utilicen sus ingredientes.

La empresa, liderada hoy por José Pablo García como CEO, está basada en Huechuraba y tiene 12 empleados. ¿Su gran sueño? “Liderar la transformación global, reemplazando los activos vegetales obtenidos del campo por nuestros ingredientes biotecnológicos, en todas las industrias que lo requieran”, dice el ingeniero civil industrial.

Nutrición animal

14

ByBug

En ByBug utilizan insectos modificados genéticamente como fábrica para producir ingredientes que contienen agentes terapéuticos para animales que son administrados por vía oral, a un bajo costo y que facilita la administración masiva. Sus “fábricas” son larvas de mosca, literalmente. Dentro de su cuerpo van produciendo este producto especial y luego se procesa para generar una “harina”, un polvo, que es la matriz que contiene la proteína terapéutica, la que va a ocupar como la función especial contra los patógenos.

Basados en Coquimbo, hoy en día están en un proceso de escalar para ejecutar un piloto en Ecuador y tienen cartas de interés del sector salmonero acá en el país.

“A largo plazo, más allá de la salud animal, me gustaría transformar la empresa en una que sea un estándar de biomanufactura”, dice José del Solar, CEO de ByBug. La empresa la fundó junto a Rocío Espinosa (COO), Gerardo Bluske (CBO) y Daniel Troncoso (CTO). “A mí lo que más me interesa es cómo podemos ocupar los sistemas biológicos al servicio de la humanidad y Daniel me presentó a los bichos”, añade.

Ahora están en proceso de levantamiento de capital, buscando US$ 2 millones. Tienen más de la mitad ya asegurado, con varios inversionistas volviendo a aportar (follow on), y esperan cerrar la ronda a fines de año. El plan, en todo caso, sigue siendo crecer desde Coquimbo. “Estamos desarrollando esta tecnología que es de frontera, y creo que hacerlo desde una región que no tiene nada y demostrar que puede llegar a ser viable, creo que es lo más valioso de ByBug, más allá de la tecnología que va a impactar brutalmente al mundo”, dice el CEO.

Alimentos

6

Done Properly

Done Properly es una empresa de biotecnología que desarrolla ingredientes para la industria alimentaria con una particularidad que buscan recuperar subproductos de la misma industria para darle valor y reintegrarlos en la cadena. Como subproducto, hoy día están trabajando con levadura de los procesos de cervecería. A partir de la levadura, extraen las moléculas umami que les permiten generar un saborizante que ayuda a que los alimentos tengan sabores mucho más profundos, mucho más complejos, reduciendo el uso de otros ingredientes críticos, como sal, el azúcar y el “gran enemigo” para ellos que es el glutamato monosódico.

¿Y por qué es el gran enemigo? “Hoy día está cuestionado en la industria. La regulación en Europa, por ejemplo, lo está restringiendo muy fuerte. Están apareciendo estudios que lo relacionan a algunas enfermedades y se usa mucho en la industria, entonces tiene un impacto tremendo”, dice Diego Belmar, gerente de estrategia de Done Properly, quien también destaca que, en 2022, la startup fue seleccionada por la aceleradora 100+ Accelerator de AB InBev con el objetivo de buscar soluciones para reutilizar las toneladas de levadura que se descartan tras la producción de cerveza. El trabajo en conjunto permitió desarrollar Raise, un ingrediente natural basado en sabor umami, obtenido de levadura residual.

En Chile, cuenta Belmar, tienen productos de consumo masivo que ya incorporan sus ingredientes, principalmente en procesados cárnicos. “Hoy día nosotros trabajamos fuerte con Agrosuper en su marca La Crianza. Hoy día tenemos dos líneas, una que es una alternativa vegana, que es una hamburguesa en base a champiñón que se llama Fungi Burger que ya está en todos los supermercados de Chile. Y estamos partiendo con las hamburguesas de carne de La Crianza y la primera que tiene nuestro ingrediente es la Extra Tasty, que también está en todos los supermercados. Y además tenemos una línea de hamburguesas listas que nosotros producimos, no un tercero, que hoy día está, por ejemplo, como la alternativa vegana en todos los Pronto Copec de Chile”, relata.

Belmar es hoy uno de los tres socios actuales, junto a Claudio Pedreros (CEO) y Felipe Aldunate (COO).

Gestión del impacto ambiental

6

Ecogen

Desde Concepción, Ecogen genera métricas e indicadores de biodiversidad a través del ADN que los organismos dejan en el ambiente (ADN ambiental), y transforma esa información en datos clave para que gobiernos y empresas tomen mejores decisiones.

Hace cinco años que están en el mercado chileno con contratos recurrentes y varios proyectos en marcha. Están trabajando con empresas líderes en varios sectores industriales, como energía, forestal, sanitario y minero, además de organizaciones gubernamentales y ONGs. “Hoy nos encontramos en una etapa de crecimiento y escalamiento: seguimos fortaleciendo nuestra presencia en Chile, mientras avanzamos en la apertura de nuevos mercados en Latinoamérica, con la meta de consolidarnos como un actor de referencia en innovación ambiental”, dice el CEO de Ecogen, Roger Sepúlveda. De hecho, en el último año, su mayor hito ha sido la apertura de una sucursal comercial en Perú, lo que marca el inicio de su expansión internacional. “Con ello buscamos escalar nuestro impacto en Latinoamérica y llevar estas tecnologías a más ecosistemas y comunidades”, dice el emprendedor.

Sepúlveda fundó la biotech junto a Kennia Morales. Ambos son biólogos marinos, hecho que jugó un factor decisivo en la fundación de la startup, motivada por su pasión por la naturaleza y la convicción de que la ciencia puede ser un motor de cambio. “Como biólogos marinos, vimos las limitaciones de los métodos tradicionales para monitorear biodiversidad, y decidimos aplicar herramientas científicas de vanguardia para mejorar los monitoreos y la gestión de la biodiversidad, en un contexto global por la pérdida de biodiversidad, una de las tres crisis planetarias”, explica Sepúlveda.

Su mayor desafío actualmente es el desarrollo y validación de una plataforma de inteligencia artificial que permitirá analizar datos de ADN ambiental de forma más rápida, precisa y confiable para proyectar la gestión de la biodiversidad en escenarios cambiantes. En paralelo, están trabajando en la consolidación de su expansión en Latinoamérica.

“Nuestro gran sueño es convertirnos en el referente de Latinoamérica en la gestión inteligente de la biodiversidad: que gobiernos y empresas nos vean como aliados estratégicos, capaces de transformar la conservación en una oportunidad de innovación, competitividad y resiliencia. Queremos demostrar que la biodiversidad no es un costo ni un riesgo, sino el activo ambiental financiero más valioso que tenemos como planeta”, asegura Sepúlveda.

Tratamiento de aguas

9

Yaku

Cada ducha, lavamanos o lavadora genera litros de agua que terminan en el desagüe, a pesar de estar en condiciones de ser recuperados. Yaku, fundada en 2019 por Valentina Veloso y Camila Cárdenas, nació con la idea de cambiar esa lógica y demostrar que las aguas grises pueden convertirse en un recurso útil.

Su sistema se basa en biofiltros de microorganismos que limpian el agua de forma natural y permiten reutilizarla en riego, descargas de baño o procesos industriales. El tratamiento ocurre directamente en las instalaciones: las aguas grises se capturan, pasan por filtros biológicos que degradan contaminantes orgánicos y químicos, y entregan agua lista para ser usada nuevamente. “Nos cuestionamos cómo es posible que más de la mitad del país sufra por falta de agua y, al mismo tiempo, sigamos descargando el inodoro con agua potable”, plantea Camila Cárdenas.

Los primeros pasos fueron con un prototipo de apenas 20 litros, apoyado por Corfo, que luego evolucionó con nuevos programas de innovación hasta permitir su validación técnica y comercial. “Nuestro propósito es demostrar que la reutilización de aguas grises es posible y necesaria, y que puede escalar a comunidades completas”, agrega Cárdenas.

Hoy Yaku opera desde su casa matriz en Macul, con un equipo de 6 personas y 3 colaboradores externos, y más de 100 proyectos instalados en cinco regiones de Chile, desde colegios y viviendas hasta centros comerciales y faenas industriales. Estiman que sus sistemas ya han impactado a 2,9 millones de usuarios. Clientes como Cenco Malls, Coca-Cola Andina, Metro, Mohicano Jeans e Ingevec, además de municipios como Monte Patria y fundaciones como Un Alto en el Desierto, han confiado en la solución.

En 2024 lograron un crecimiento de 150% en ventas y solicitaron una patente internacional (PCT) en seis territorios: Chile, Europa, Estados Unidos, China, Canadá y Australia, paso clave para su futura internacionalización.

“Queremos aportar con soluciones hídricas basadas en ciencia y tecnología para generar triple impacto en la sociedad, mediante el uso circular del agua”, resume Cárdenas.

-

Wild Foods

-

AdClean

-

Zippedi

-

Reversso

-

Osoji

-

Reite

-

La Pizka

Consumo masivo

310

Wild Foods

Wild nació de una convicción: el retail no estaba en crisis, pero las marcas que habían dejado de conectar con los consumidores. Bajo esa premisa, los fundadores Pier Paolo Colonnello, Felipe Hurtado y Javier Castro decidieron construir marcas con identidad clara, capaces de romper esquemas y competir en industrias históricamente dominadas por los mismos actores. “Logramos sacar en limpio que no era el retail el que estaba muriendo, sino las marcas que estaban en la UCI. Esa es la tesis de nuestro proyecto: crear marcas con identidad y con una propuesta de valor clara”, explica Javier Castro, CEO de Wild Foods.

De ahí surgieron dos proyectos complementarios: Wild Lama (2014), enfocada en retail, y Wild Foods (2017), dedicado al consumo masivo.

Wild Lama comenzó como un e-commerce orientado a un público joven y digital. Sin embargo, pronto demostró que podía trascender lo online y competir en el mundo físico. Hoy cuenta con 20 tiendas en operación y otras 20 en carpeta, consolidando un modelo que combina cercanía con el cliente, propuesta estética y capacidad de escalar. “Demostramos que no somos solo una marca de nicho online, sino que podemos competir en el mundo offline con la misma fuerza”, agrega Castro.

Wild Foods, por su parte, representa la apuesta en consumo masivo. Tras crecer en Chile, dio un paso decisivo al consolidarse en México, un mercado altamente competitivo y de gran escala. Allí, la empresa no solo instaló oficinas, sino que validó su modelo de negocio, demostrando que podía competir en condiciones muy distintas a las de su país de origen. Según Castro, “haber encontrado espacio y crecimiento en un país gigante como México es la mejor demostración de que Wild Foods está para grandes cosas”.

En paralelo, el grupo levantó capital en dos rondas clave: una pre Serie A con Amarena VC y luego una Serie A con Glisco Partners y 30N, que permitió robustecer su estructura y acelerar su crecimiento. Hoy, Wild Foods emplea a 140 personas y Wild Lama a 170, conformando un ecosistema de más de 300 colaboradores. Todo esto, habiendo partido de cero, con apenas los ahorros personales de tres jóvenes de 25 a 30 años.

La visión de futuro es tan ambiciosa como concreta: llevar Wild Foods a liderar su categoría en Estados Unidos y convertir a Wild Lama en el próximo Forus o Komax, pero con una diferencia clave: todas sus marcas son creadas desde cero, con ADN propio y diseñadas para competir en escenarios globales. Como sintetiza Castro: “Partimos de cero, con cero clientes y sin plata en la cuenta, y la composición del crecimiento ha sido brutal. Lo importante es que todavía queda espacio para seguir creciendo rentablemente”.

El proyecto también refleja una nueva manera de entender el emprendimiento en Latinoamérica: no solo construir empresas rentables, sino también desarrollar marcas regionales capaces de trascender fronteras. Bajo el lema “Done is better than perfect”, Wild sigue queriendo desafiar las inercias de la industria y probando que desde la región también pueden surgir compañías que marquen la pauta en consumo masivo y retail.

Consumo masivo

90

AdClean

AdClean, con base en Lampa, nació en 2022 con la idea de actualizar la desinfección industrial, un ámbito que llevaba más de un siglo utilizando los mismos compuestos. Como aseguran desde la startup, productos como el cloro, el ácido peracético o los amonios cuaternarios han sido ampliamente usados en plantas de alimentos, hospitales y espacios públicos, pero muestran limitaciones frente a patógenos resistentes y tienen efectos adversos para trabajadores y ecosistemas.

La pandemia aceleró la urgencia de buscar alternativas. Allí, AdClean apostó por moléculas no tóxicas combinadas con principios físicos, que eliminan bacterias como listeria y salmonella, además de virus con potencial pandémico, en cuestión de segundos. “El mundo seguía usando prácticamente los mismos químicos de hace 100 años. La pandemia evidenció que en promedio los desinfectantes tardaban 6 minutos en eliminar el SARS-COV-2, mientras el virus se propagaba en segundos”, recuerda Mauricio Navarrete, CEO y fundador.

Su enfoque integra además inteligencia artificial para diseñar protocolos de acción adaptados a cada industria, de modo que los sistemas puedan aplicarse tanto en cadenas de producción de alimentos como en minería o energía. Estas validaciones han permitido a las empresas reducir tiempos de sanitización, mejorar la seguridad de procesos y garantizar continuidad operacional. “Nuestro propósito es simple y urgente: salvar vidas y terminar con la dependencia de químicos agresivos que ya no son tan efectivos”, explica Navarrete.

Hoy, AdClean emplea a 90 personas y mantiene operaciones en Chile, Estados Unidos y Colombia, con planes de expansión hacia Brasil y Noruega. Entre sus hitos se cuentan la certificación como Empresa B (2023), su ingreso a la red Endeavor y la validación de su tecnología en plantas industriales de gran escala.

El impacto de la compañía no se limita a la sanitización: sus soluciones, explican, contribuyen a la seguridad alimentaria y a la reducción del desperdicio, ya que extienden la vida útil de los productos y cumplen con estándares internacionales cada vez más exigentes. Con un crecimiento anual cercano al 80% en ventas, AdClean quiere mostrar que desde Chile se pueden desarrollar tecnologías de química verde capaces de responder a desafíos globales de salud y sostenibilidad.

Soluciones para el retail

50

Zippedi

Zippedi nació en 2017 con la idea de transformar una tarea crítica pero rutinaria del retail: verificar a diario el estado de las góndolas, los precios y el stock. Para resolverlo, sus fundadores Ariel Schilkrut, Luis Vera y Álvaro Soto diseñaron un robot autónomo que circula por los pasillos, captura imágenes y las procesa mediante algoritmos de inteligencia artificial. El sistema no solo reconoce productos y etiquetas, sino que genera alertas automáticas que llegan directamente a los equipos de sala y a la gerencia, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la disponibilidad de productos en tienda.

“Nosotros vimos que el retail tenía un problema estructural: mucha información se pierde en la operación diaria. La robótica permite levantar esos datos en tiempo real y con un nivel de precisión que antes era imposible”, explica Álvaro Soto, cofundador.

Esta capacidad de integrar hardware especializado con visión computacional ha permitido que Zippedi expanda su operación a Colombia, Argentina, Perú, República Dominicana, Panamá, Alemania, Australia, Holanda, Japón y Estados Unidos, con un equipo de unas 50 personas. Entre sus hitos, la instalación de su robot en Japón mostró que la tecnología chilena podía competir en uno de los mercados más exigentes del mundo. “Tener un robot chileno funcionando en supermercados japoneses es un orgullo y una validación de que podemos competir globalmente”, comenta Soto.

Con tres rondas de inversión que suman cerca de US$ 20 millones, la startup factura alrededor de US$4,5 millones anuales. Sus robots realizan millones de registros cada semana, lo que permite construir bases de datos históricas que ayudan a los supermercados a entender patrones de quiebre de stock, estacionalidad en los precios y comportamiento de consumo. Esa información es utilizada por los equipos de operación para tomar decisiones con mayor evidencia y velocidad.

La visión de la empresa es que la automatización en el levantamiento de datos no solo resuelve un problema de eficiencia, sino que también abre espacio a nuevos modelos de gestión en el retail. Al delegar en robots tareas repetitivas, los equipos humanos pueden enfocarse en mejorar la experiencia de compra y en diseñar estrategias comerciales con mejor información de base. En palabras de Soto, “la robótica nos permite mirar el retail de otra manera: no como una tarea de control interminable, sino como un sistema que se optimiza con datos confiables en tiempo real”.

Logística inversa

21

Reversso

La historia de Reversso comenzó en 2019, inspirada en una experiencia personal de su CEO, Benjamín Santa María. “Hace algunos años terminé pagando US$ 600 por un libro usado en Amazon. Pensé que había perdido mi plata, pero dos clics después tenía el reembolso en mi cuenta. Esa experiencia me marcó: entendí que la postventa puede transformar una pésima experiencia en la mejor”, recuerda.

Junto a Clemente Santa María y Benjamín Regonesi, creó una solución tecnológica enfocada en el punto más frágil del e-commerce: la devolución de productos. La plataforma de Reversso permite a las marcas gestionar cambios y reembolsos de manera automática, reduciendo tiempos y costos operativos, al mismo tiempo que mejora la relación con los clientes. Hoy más de 500 marcas en nueve países —incluyendo Chile, México, Colombia y Sudáfrica— utilizan la herramienta como parte de su operación diaria.

Uno de sus hitos más relevantes fue la alianza con Blue Express y Uber, que permitió lanzar un servicio de devoluciones a domicilio en 30 minutos. “Con esa integración demostramos que la postventa podía ser no solo un costo, sino también un beneficio para las marcas”, comenta Santa María.

La empresa ha levantado capital en tres rondas y pasó por Start-Up Chile. En 2023, Reversso experimentó un fuerte crecimiento: en un solo mes duplicó sus ventas nuevas respecto al mes anterior. “Nuestro foco ha sido siempre hacer que la postventa funcione mejor: menos fricción, más recompra y mejores márgenes para las marcas”, enfatiza Santa María.

Con un equipo de 21 personas, Reversso continúa ampliando operaciones en Latinoamérica y otros mercados, poniendo la tecnología al servicio de la postventa con la meta de que la experiencia de devolver un producto sea tan simple como comprarlo.

Robótica para el hogar

20

Osoji

Fundada en 2018 en Vitacura, Osoji se convirtió en la primera startup de robótica de hogar en Latinoamérica. Su apuesta ha sido diseñar robots de limpieza autónomos capaces de aspirar, barrer y trapear de manera automática. Estos equipos integran sensores de proximidad, algoritmos de optimización de rutas y sistemas de navegación inteligente, lo que les permite cubrir distintos tipos de superficies, detectar obstáculos y adaptarse a la distribución de cada vivienda.

“La idea nació de una pregunta simple: por qué seguimos gastando horas en tareas agotadoras que una máquina puede hacer mejor”, explica Octavio Urzúa, CEO y fundador.

La compañía desarrolló un modelo que combina hardware accesible con software propio, pensado para ser intuitivo y fácil de usar, incluso para quienes no están familiarizados con la tecnología. Este enfoque busca democratizar la robótica doméstica. “Nuestro objetivo siempre ha sido devolver tiempo a las familias para lo que realmente importa”, enfatiza Urzúa.

Con un equipo de 20 colaboradores en Chile y México, Osoji ha logrado instalar más de 200.000 dispositivos en hogares de ambos países. Según la empresa, eso la ubica hoy entre las tres marcas más vendidas en retail en la categoría de robótica para el hogar.

Osoji ha levantado capital en tres rondas —inversionistas ángeles, ScaleX de la Bolsa de Santiago y private equity— y fue seleccionada por Start-Up Chile, lo que impulsó su crecimiento temprano.

Hoy la compañía no solo vende robots de limpieza, sino que también desarrolla nuevos dispositivos para el hogar, orientados a resolver tareas repetitivas con tecnología autónoma. Además, ha comenzado pruebas en Perú y Estados Unidos, con miras a expandir su presencia en América Latina y abrir el camino a mercados más competitivos.

“Queremos que en menos de 10 años haya un robot Osoji en 10 millones de hogares latinoamericanos”, proyecta Urzúa.

Vending inteligente

15

Reite

Las máquinas de vending tradicionales, explican desde Reite, suelen ser costosas, poco flexibles y difíciles de mantener. La startup aborda ese problema con una propuesta distinta: transformar cualquier gabinete o refrigerador en una tienda autónoma equipada con inteligencia artificial. “Nos dimos cuenta de que, agregando un par de cámaras y un sistema basado en inteligencia artificial, podíamos transformar cualquier gabinete o refrigerador en una máquina vending 10 veces mejor a lo existente”, explica Sebastián Muñoz, CEO y cofundador.

El sistema combina cámaras, sensores y visión computacional para registrar cada movimiento dentro de la máquina. Cuando un cliente abre la puerta y toma un producto, el sistema reconoce qué artículo fue retirado, lo asocia al usuario y cobra en segundos, sin necesidad de códigos QR ni pantallas adicionales. “En Japón hay una máquina por cada 30 personas y en EE.UU. una por cada 70, mientras que en Chile apenas hay una por cada 1.500 y en Latinoamérica una por cada 3.000. Eso significa que existe una oportunidad gigantesca para crear una tecnología más simple, accesible y escalable”.

Uno de los hitos más destacados ha sido la apertura de una cafetería autónoma en la Clínica San Carlos de Apoquindo junto a Sodexo, donde su sistema procesa miles de ventas al mes y reconoce desde cafés hasta almuerzos preparados. Además, comenzaron pilotos con Coca-Cola en Argentina, ampliando su alcance regional.

La startup ha recibido apoyo de Start-Up Chile (Build, Ignite y Growth) y levantó una ronda de US$ 700.000 con Invexor Venture Partners, lo que les permitió robustecer su plataforma y preparar su expansión internacional. Con 15 colaboradores, Reite proyecta cerrar el próximo año con 1.000 máquinas y alcanzar 10.000 en 2027. “Nuestra meta más loca es transformar la manera en que se compra en el mundo, al punto que la experiencia de comprar sin cajero, sin filas y con total autonomía sea el nuevo estándar”, resume Muñoz.

Consumo masivo

43

La Pizka

La Pizka nació en 2017 de una obsesión: lograr que un sour embotellado pudiera tener el mismo sabor y frescura que uno preparado en casa. En una cocina de Recoleta, Diego Taggart y Diego García probaron decenas de recetas hasta dar con una fórmula que combinara tradición, calidad e innovación. “Lo que teníamos que poner a disposición de los chilenos no era solamente una botella, sino un instrumento que creara experiencias únicas y facilitara momentos excepcionales con los mejores cócteles”, recuerda Taggart.

El proceso comienza con la selección del limón sutil, cuyo jugo aporta la acidez justa y un aroma único. Luego, un pisco boutique del Valle del Elqui, elaborado con cuatro cepas de uva pisquera y doble destilación, entrega las notas florales y minerales que distinguen al cóctel. “Fuimos directo al Valle del Elqui en busca de destilerías boutique, y tras meses de trabajo con maestros destiladores y enólogos dimos con un pisco que nos permitió crear el mejor sour embotellado en la historia de Chile”, relata Taggart.

El tercer ingrediente clave no es un insumo, sino un método: la refrigeración por cadena de frío. Al congelar inmediatamente después de la producción y mantener esa condición en toda la logística, La Pizka logra conservar intacta la frescura, el sabor y la textura de un sour hecho al momento, evitando el uso de conservantes o químicos.

Este enfoque innovador le permitió a la marca diferenciarse en un mercado donde predominaban alternativas industrializadas. En 2023, inició una exploración en el mercado estadounidense, donde descubrió un espacio inexplorado: cócteles naturales y congelados, listos para consumir con calidad premium. “Queremos que el sabor de un sour chileno de excelencia sea reconocido como el sabor de La Pizka, y que ese modelo pueda replicarse en el extranjero”, afirma Taggart.

-

Sequre Quantum

-

Kran

-

Photio

-

ChucaoTec

-

Strong By Form

-

Pannex Therapeutics

-

Bruna.ai

-

GeneproDX

-

T-Phite

-

Soquimat

-

Arcomedlab

-

Beeing Company

Seguridad cuántica

20

Sequre Quantum

La historia de Sequre Quantum es una que no se puede contar sin hablar de Polonia ni obviar la colaboración científica que se produjo entre investigadores de la U. de Concepción (Chile) y U. de Gdansk (Polonia), quienes después de años de trabajo conjunto y desarrollo de una patente clave, concretaron en 2019 a Sequre Quantum, empresa que desarrolla tecnología de seguridad cuántica para garantizar una máxima protección de datos a las compañías. Esto, lo hace basándose en un generador cuántico de números únicos, aleatorios e impredecibles, el cual se autocertifica en tiempo real.

La empresa basada en Concepción —también ganadora del Premio “El Mercurio” a la Startup del Año 2023 y un Avonni 2024— ya tiene su tecnología validada y certificada, en etapa de escalamiento y apertura de nuevos mercados. Hoy opera en loterías y juegos en línea, infraestructura financiera, defensa y telecomunicaciones críticas, en alianza con Thales, y en salud, junto a MMRAD.

Sus soluciones están disponibles tanto on-premise como en la nube, y recientemente desarrollaron una versión en chip para internet de las cosas, el rubro automotor y telecomunicaciones. Además, iniciarán un piloto bancario con Cencosud Scotiabank, tras ganar el Desafío de Innovación Abierta Corfo–Cencosud Scotiabank.

Sus fundadores cuentan con un fuerte background científico, liderados por la CEO, Paulina Assmann, quien es física y doctora en Astrofísica. Los otros fundadores son Gustavo Lima, doctor en Ciencias Físicas; Marcin Pawlowski, ingeniero en física teórica y aplicada, y Stephen Walborn, doctor en ciencias físicas. Actualmente cuentan con un equipo de 20 personas.